Azərbaycan arxeologiyası. - 2015.-№2.-С.34-46.

ТРИ СЕРЕБРЯНЫЕ ЧАШИ ИЗ ПОГРЕБАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ

КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ

Гошгар Гошгарлы

Институт Археологии и Этнографии НАНА

kkoshkarly@yahoo.com

Ключевые слова: Кавказская Албания, срубные погребения, торевтика, серебряная чаша, художественная металлообработка.

Среди обширной коллекции предметов античной торевтики находящихся в экспозиции и фондах Национального Музея истории Азербайджана имеются и три серебряные чаши-фиалы. Все они, в разное время, были обнаружены на территории исторической Кавказской Албании в погребениях I-II вв. н.э. (1, s.89, №132; s. 93, № 139; s. 94, №140).

Все три чаши - фиалы изготовлены из высокопробного (более 90%) серебра, имеют практически аналогичные размеры и один и тот же орнаментальный мотив, что и позволяет объединить их в единую группу.

Первая, из трех рассматриваемых в данной статье чаш, была обнаружена в середине прошлого века, во время раскопок в Мингечауре (6, с.66, рис.26). Она была выявлена в срубе, который был установлен в катакомбную могилу (17, с.45, рис.42).

Погребения в древних срубах впервые были исследованы в Мингечауре на левом берегу Куры (17, с.36, 44, рис.40). Это своеобразный деревянный гроб, собранный по принципу сруба (9, с. 96). Сруб устанавливали в специально подготовленную четырехугольную яму. Часть могильного инвентаря находилась в срубе, а часть в могильной яме вокруг него. В срубных погребениях зафиксированы одиночные, парные и групповые захоронения (31, с. 91-92).

Касаясь вопроса о происхождении этих погребений, следует отметить, что могильный инвентарь здесь традицию албанский, да и сам обряд, схожие элементы которого фиксируются на территории будущей Албании уже в эпоху бронзы, можно считать местным, то есть албанским (13, с.71-75). В археологической литературе имеются сообщения о наличии срубных погребений среди захоронений Андрейаульского городища в Дагестане (3, с.129)и могильниках Урбниси, Згудери и Трели в восточной части современной Грузии (15, с. 12). Но так как эти территории Дагестана и Грузии в период античности являлись окраинами [стр.34-35] Кавказской Албании, то и вывод об албанском происхождении этих погребений эти факты не меняют.

В данном случае мы имеем дело со специфическими захоронениями весьма сложной конструкции, требовавшие много труда и времени на их изготовление и, несомненно, относящиеся к могилам социально значимых слоев албанского общества. Об этом же свидетельствует и богатый разнообразный могильный инвентарь характерный для всех, не потревоженных, до раскопок, срубных погребений. По мнению И.А. Бабаева, в срубных погребениях были захоронены знатные албанские воины (8, с.115). В целом срубные погребения датируется исследователями I-IV вв. н.э. (31, с.89-94). Но среди общей массы этих погребений выделяют более раннюю группу, датируемую I-II вв. н.э. (28, с.168; 31, с. 94). В целом, особых разногласий у исследователей по датировке срубных погребений нет. Этот тип погребений довольно твердо датируется на основе найденных в них многочисленных римских и парфянских монет.

В первые века нашей эры на территории Кавказской Албании появляется новый катакомбный тип погребений (14, с. 15-31).Это было связано с проникновениям с Северного Кавказа алан и с оседанием их в северных областях Албании (13, с. 82-90). Впервые они были выявлены в зоне Мингучаура Г.М. Аслановым (6, с. 64-70). Исследователи выявленные в Мингечауре, а затем и в других регионах Кавказской Албании катакомбные погребения подразделяют на два периода: катакомбные погребения раннего периода, датируемые I-III вв. и катакомбные погребения позднего периода, датируемые IV-VII вв. (2, s. 146; 31, с.94; 13, с.83-84).Причем ранние катакомбные могилы имеют существенные конструктивные отличия от катакомб позднего периода (5, с.80-81). Датировка ранних катакомб I-III вв. подтверждается наличием во многих из них римских и парфянских монет этого периода (4, с. 198- 211; 28, с.107-172; 31,с.94-98; 8, с.115).

Таким образом, срубные погребения и ранние катакомбные могилы по времени своего появления в Кавказской Албании совпадают. При этом первые являются результатом развития местной погребенной обрядности, а вторые появляются в результате миграционных процессов и проникновения на территорию Кавказской Албании новых этнических групп. Зона Мингечаура была местом, где происходило соприкосновение этих двух погребальных типов. Несомненно, что некоторое время оба типа должны были сосуществовать параллельно, что и подтверждается наличием срубных могил находившихся в, специально подготовленных, грунтовых могилах, и катакомбных могил с погребениями покойников на настилах из деревянных досок, сырцовых или обожженных [стр.35-36] кирпичей (13, c.85-87). Именно в таких ранних катакомбных могилах фиксируются костяки с деформированными черепами (18, с.46). Со временем, видимо, у мигрантов и аборигенов наладились тесные контакты и, как это обычно и бывает в таких контактных зонах, привело к появлению в зоне Мингечаура комбинированных, в данном случае, катакомбно-срубных захоронений, в одном из которых и была в 1949 г. обнаружена одна из трех исследуемых серебряных чаш.

Эта, упоминаемая в ряде исследований, посвященных истории, материальной культуры и искусству Кавказской Албании, серебряная чаша в свое время была нами детально исследована и датирована концом I - началом II в.н.э. (20, с.43-47).

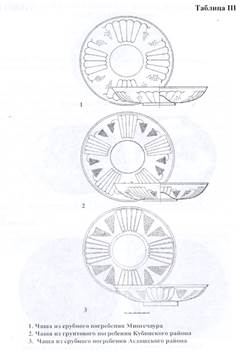

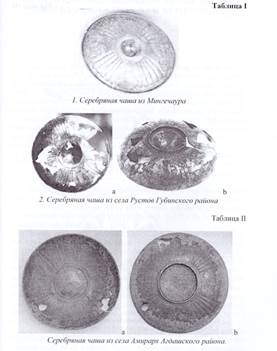

Мингечаурская чаша снабжена кольцевым поддоном и омфалом. С внутренней стороны на расстоянии 0,5 см от края проходит горизонтальная бороздка, а на дне имеются две концентрические окружности. Боковые стенки чаши украшены чеканным орнаментом в виде четырех групп парных гроздьев винограда, в промежутках между которыми имеются четыре группы «ложчатого» орнамента, соединенных с ближайшими гроздьями специальной бороздкой. Таким образом, декоративное убранство чаши построено на последовательном чередовании «ложчатого» орнамента с парными гроздьями винограда. С технической точки зрения орнамент выполнен с большим мастерством. Каждая гроздь состоит из 17 зерен одинаковой величины (диаметр - 2 мм) и одинакового расположения. Это наводит на мысль об использовании специального штампа с соответствующим орнаментом. Мастер, умело используя пластические свойства серебра, сумел создать глубокий рельефный рисунок, удачно подчеркивающий полусферическую форму боковых стенок чаши. Образовавшаяся с наружной стороны ребристая поверхность еще больше оттеняет пластичность и художественность изделия. Высота чаши 4,9 см, диаметр кольцевого поддона; 5,9 см, диаметр самой чаши - 19,1 см (табл.1, рис. 1; табл. III, рис.1).

Высокая художественная ценность этой чаши давно уже была отмечена исследователями (28, с. 170). Предположение Н.И. Рзаева о местном производстве мингечаурской чаши и ряда других предметов торевтики из погребальных памятников Кавказской Албании, справедливо не нашло поддержки у других исследователей, так как выполнена она в иной, не традиционной для многовековой техники в области художественной металлообработки сложившейся на территории Кавказской Албании начиная со II тыс. до н.э. (20, с. 18-29). В тоже время Н.И. Рзаев абсолютно прав в том, что: «в древнем мире многозернистые ягоды и фрукты воспринимались как символ плодовитости и размножения» (24, с. 125). Анализ художественного стиля и техники орнаментации [стр.36-37] мингечаурской чаши позволило Дж. А. Халилову и И.А. Бабаеву отнести ее к числу предметов римского импорта (30, с. 177). К такому же выводу приходит и К.Г. Мачабели сравнивая размеры, декоративное убранство мингечаурской чаши с двумя серебряными чашами - фиалами Грузии из погребений иберской знати (21, с.37, табл.6-7). Грузинские чаши, одна из которых выявлена в багинетском саркофаге, а другая в одной из гробниц высшей иберской знати (питиахшей) в Армазисзеви, одинаково декорированы линией, имитирующей виноградную лозу. В образовавшихся четырех изгибах изображены листья и парные гроздья винограда, а с внешней стороны изгибов-четыре граната. Виноградные гроздья на грузинских чашах выполнены в том же стиле и в той же технике, что и на мингечаурской чаше. Учитывая наличие аналогичного орнамента на жертвенной патере изображенной на рельефе арки императора Веспасиана, К.Г. Мачабели относит все эти чаши к числу ритуальных сосудов и также считает их предметами римского импорта (21, с.37-38). Детально изучив мингечаурскую чашу, мы так же присоединились к мнению вышеотмеченных исследователей о римско-итальянском происхождении этого предмета торевтики. Видимо мингечаурская и грузинские чаши попали на Южный Кавказ в результате торгово-экономических связей Кавказской Албании и Иберии с Римской империей.

Касаясь вопроса о функциональном назначении этих чаш, следует помнить и то, что художественные изделия попав в другую среду, зачастую воспринимаются здесь как отображение местных обычаев и представлений, которые не обязательно должны были совпадать с теми, которые имелись в виду для этих предметов в месте их изготовления. Думается, что попав на Кавказ, эти три чаши в равной степени могли иметь как ритуально-религиозное, так светское применение.

В искусстве Древнего Востока, в том числе Передней Азии и Кавказа многозернистые плоды, в том числе и виноградная гроздь символизировали плодородье и плодовитость. Этот сюжет был популярен в искусстве древней Греции. Впервые сообщение об изображении виноградных гроздьев на металле мы встречаем у Гомера в «Илиаде» при описании процесса художественного оформления щита для Ахилла (10, с.410). Вероятно этот орнамент уже тогда был распространенным в художественной металлообработке древней Греции. В настоящее время хорошо известны греческие металлические чаши, кувшины (23, с.347, рис.31) и даже монеты украшенные орнаментом из гроздьев винограда (22, с.5, №71; с. 10, №№86,87)

В римском искусстве эта традиция получила дальнейшее развитие. Хорошо известно, что в Риме и во всех римских провинциях были [стр.37-38] многочисленные торевтические мастерские, в которых благодаря узкой специализации и разделению труда, над одним изделием трудились несколько мастеров и, в итоге, создавалась прекрасная высокохудожественная утварь, ставшая предметом поклонения у римской знати (25, с.36-39). В античный период изображение винограда было тесно связано с культом Диониса (16, с.74), который получил широкое распространение и на Востоке (27, с.23-24).

Касаясь римской торевтики можно заметить, что этот орнаментальный мотив присутствует на изделиях знаменитого Хильдесгеймкого клада (20, с. 45) и среди предметов римского импорта в странах Европы (20, с.45). Встречается он и на керамике римской эпохи из Тананса (32, с.66) и Керчи (26, с. 142, рис.56). Более того, среди римской торевтики из Италии имеется и серебряная чаша с орнаментом из парных гроздьев винограда, в точности повторяющая композиционный принцип мингечаурской чаши (20, с. 45-46).

Таким образом анализ техники изготовления и декоративного оформления серебряной чаши из Мингечаурского срубно-катакомбного погребения, однозначно, позволяет считать эту чашу предметом импорта.

В 1974 г. в Губинском районе Азербайджана при раскопках позднеантичного могильника у села Рустов, в одной из грунтовых могил, датируемой по комплексу материалов I-II вв. н.э., была обнаружена вторая серебряная чаша с аналогичным мингечаурской художественным оформлением (29, с.58-59). Высота рустовской чаши - 4,2 см., а диаметр - 20 см. Чаша имеет кольцевой поддон, а дно, как и у мингечаурской чаши, снаружи вдавлено, в результате чего с внутренней стороны образовался омфал диаметром - 7,4 см., и высотой - 3,0 см. Сферические стенки украшены чеканным орнаментом, состоящим не из четырех как на мингечаурской чаше, а из пяти групп «ложчатого» орнамента по пять ложек в каждой группе с парными гроздьями в промежутках между ними (табл.1, рис. 2-а,b; табл. III, рис.2)..

В 2004 г. во время спасательных археологических работ в зоне нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, у села Амирарх Агдашского района было исследовано срубное погребение, среди могильного инвентаря которого была и серебряная чаша фиала (11, с.68-79, табл. II, рис.2). Чаша была снабжена кольцевым поддоном являвшимся одновременно и донной частью чаши. Высота кольцевого поддона - 0,9 см, диаметр - 7,0 см. Общая высота чаши 4,5 см, а верхний диаметр - 19,5 см.

Это третья чаша, как и две предыдущие, изготовлена путем чеканки с последующей шлифовкой на вращательном станке. Сферические стенки чаши украшены четырьмя группами вертикальных полосок. [стр.38-39] В каждой группе по шесть вдавленных снаружи бороздок, соединенных между собой нижними и верхними дужками и образующими, как и у выше отмеченных двух чаш, «ложчатый» орнамент. Пространство между ними заполнено изображением парных гроздьев винограда, выполненных простой техникой точечного выдавливания с наружной стороны. Аналогичный точечный орнамент нанесен и на дно чаши вокруг основания и им же грозди винограда соединены с каждой группой «ложчатого» орнамента. Верхний край чаши утолщен и выделен ют сферических стенок сосуда вдавленной линией, у основания которой мы по всему кругу видим тот же самый точечный орнамент (таб. II, рис. а,b.; табл. III, рис.3).

Сравнивая все три чаши нетрудно заметить, что техника изготовления рустовской и агдашской чаш идентична, а их художественная ценность и эмоциональное воздействие заметно уступают чаше из Мингечаура.

При абсолютной идентичности, в целом, орнаментального сюжета, в плане техники исполнения, рустовская и агдашская чаши в корне отличаются от мингечаурской и выполнены в совершенно иной технике. Что это - местные подражания импортному образцу в лице мингечаурской чаши, или же это также предметы импорта, но более низкого качества? Сложность выбора в данном случае в том, что изделия торевтики во все времена и особенно в античное время широко использовались в качестве выгодного экспортного товара. Художественное серебро, по сообщению древних авторов, играло значительную роль в римской дипломатии и попадало в руки местных правителей и высшей знати в виде даров, а также путешествовало вместе с римскими полководцами не желавшими расставаться с роскошью даже в военных походах (20, с. 87-88) Несомненно, что широкое распространение предметов торевтики, как в самой римской империи, так и за ее пределами, дало толчок для развития этой отрасли художественного ремесла.

В свою очередь стремление удовлетворить возросший спрос на эти изделия нередко приводило к упрощению их форм и художественного оформления. По всей вероятности, многочисленные торевтические мастерские того времени работали одновременно в двух направлениях: изготовляя посуду как на заказ (которая, как правило, отличалась высокими техническими и художественными качествами), так и посуду, которая предназначалась для обычной рыночной торговли.

Исходя именно из такой трактовки, Дж. А. Халилов, рассматривая торевтику Кавказской Албании, отмечал, что: «Все описанные металлические изделия относятся к категории привозных из восточных провинций Римской империи и имеют наряду с другими привозными [стр.39-40] предметами большое значение в изучении культурно-экономических связей Албании с другими странами» (31, с. 132).

Такая же точка зрения выдвигалась ранее и нами при исследовании мингечаурской и рустовской чаш (19, с.96-100). Однако, находка третьей агдашской чаши позволяет с одинаковой степенью вероятности говорить о местном производстве в подражании привозным образцам. Если за основу для подражания бралась мингечаурская или аналогичная ей другая привозная чаша, то на рустовской и агдашской образцах виден явный отход от оригинала. В рустовской чаше это, прежде всего, деление поверхности чаши не на четыре, как у оригинала, а на пять секторов, а в агдашской это отсутствие на дне чаши омфала. Это достаточно грубые нарушения установившегося канона в орнаментации чаш этого типа. Думается, что даже провинциальные римские торевтические мастерские не могли позволить себе столь грубого нарушения производственного стандарта. Нельзя забывать, что если это действительно на родине, а именно в пределах римской империи, были чаши ритуального характера, то их орнаментальный сюжет обязательно должен был иметь идеологическо-смысловую нагрузку. Поэтому количество парных гроздьев и выбор именно многозернистого плода, как символа плодородия, должны были быть строго канонизированы и не должны были нарушаться даже в провинциальных мастерских. Иное дело местные албанские торевты. Будучи освобожденными от необходимости соблюдать сложившийся римский канон, они могли позволить себе вольную трактовку сюжета, что и порождало «разночтения» в декоративном оформлении. Не следует упускать из виду и тот факт, что декоративный стиль у рустовской и агдашской чаш очень близок к стилю албанских ювелиров. Точечный орнаментальный мотив с помощью оборотного чекана хорошо засвидетельствован в местном искусстве со времен бронзы. Примером этого могут служить орнаментированные бронзовые пояса из Азербайджана, на многих из которых мы можем увидеть этот метод орнаментации. Изображение виноградных гроздьев в виде треугольников, заполненных точечным орнаментом, во многом напоминает по форме и стилю серьги из мингечаурских и шемахинских могил албанского периода (7, с. 13, табл. I, рис.2,4)

Не исключено, что именно Мингечаур, который несомненно был крупным торгово-ремесленным городом Кавказской Албании и находился на оживленной международной торговой трассе, которая по сообщению ряда античных источников, проходила по Куре через всю Албанию, был местом, куда поступала из римских провинций драгоценная утварь (12, с.33-40). Местные торевты вполне могли наладить производство аналогичных, пользующихся спросом у высших слоев [стр.40-41] общества изделий, изготавливая их местными традиционными методами и приемами художественного оформления. Из Мингечаура эта уже местная продукция могла по тем же торговым путям расходиться, как по всей Кавказской Албании, так и за ее пределами. Анализ рустовской и агдашской чаш дает достаточно веские основания для вышеприведенной версии.

А если учесть тот факт, что виноградарство и виноделие, по сообщению античных авторов и по археологическим материалам, было одной из хорошо развитых отраслей сельского хозяйства Кавказской Албании, то не трудно понять, что этот орнаментальный сюжет был близок местному потребителю, что и обеспечивало его тиражирование албанскими торевтами.

Следовательно, можно предполагать, что Кавказская Албании в античное время была не только потребителем высокохудожественной драгоценной утвари, но и, возможно, сама была вовлечена в производство предметов торевтики.

Литература

1. Azərbaycanın arxeoloji qızıl və gümüş əşyaları. Kataloq. Bakı,“Ziya”, 100 s., 2013.

2. Aslanov Q.M. I-IV əsrlor Qafqaz Albaniyasının maddi - mədəniyyət tarixindən.

3. Вопросы истории Кавказской Албании. Баку, Издательство Академии Наук Азерб. ССР, 1962. s.l 14-148

4. Абрамова М.П. О происхождении культуры Андрейаульского городища. / Северный Кавказ в древности и средние века. Москва, «Наука», 1980, с. 123-141

5. Алиев И.Г. Сармато - аланы на пути в Иран. /История иранского государства и культуры. Москва, «Наука», 1971, с. 198-211.

6. Алиев И.Г.К вопросу о проникновении на территорию Азербайджана племен сармато-массагетско-аланского круга в первые века нашего летоисчисления. /Материалы по археологии и древней истории Северной Осетии. Т. III, Орджоникидзе, 1975, с. 72-88

7. Асланов Г.М. К изучению раннесредневековых памятников Мингечаура.//КСИИМК АНСССР, вып. 60, 1955, с. 63-72

8. Асланов Г.М. Голубкина Т.И. Садыхзаде Ш.Г. Каталог золотых и серебряных предметов из археологических раскопок Азербайджана. Баку, Издательство Академии Наук Азерб. ССР, 1966, 46 с

9. Бабаев И.А. Города Кавказской Албании. Баку, «Элм», 1990, 236 с.

10. Ваидов P.M. Археологические раскопки в Мингечауре в 1950 г. // КСИИМК АНСССР, вып. XLVI, 1952, с. 86-100. Гомер. Илиада. Перевод В.М. Вересаева. Москва, Издательство Академии Наур ССР, 1949, 476 с. [стр.41-42]

11. П. Гошгарлы Г.О. Срубное погребение в зоне нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafıyası. 2006, №2, с.68-79.

12. Гошгарлы Г.О. Из истории «дороги Страбона» в Азербайджане. // «Дорога Страбона» как часть Великого шелкового пути // Труды Международного Института Центрально-азиатских исследований, Самарканд-Ташкент, 2009, с. 33-40

13. Гошгарлы Г.О. Типология погребальных памятников античного периода на территории Азербайджана. Баку, «Элм», 2012, 246 С.

14. Гошгарлы Г.О. Комбинированные погребения Кавказской Албании. //Azərbaycan arxeologiyası. 2013, cild 16, №2, s.15-31.

15. Гоцадзе K.M. Погребальный обряд в позднеантичной и раннесредневековой Восточной Грузии (1-Х вв.). Автореферат дисс. канд. ист. наук, Тбилиси, 1990, 26 с.

16. Даркевич В.П. Художественный металл Востока. Москва, «Наука»,1976, 254 с.

17. Казиев С.М. Археологические раскопки в Мингечауре. /Материальная культура Азербайджана, Т.1, Баку, Издательство Академии Наук Азерб. ССР, 1949, с.9-49.

18. Касимова P.M. О краниологических материалахиз раскопок в Мингечауре. /Вопросы истории Кавказской Албании, Баку, Издательство Академии Наук Азерб. ССР, 1962, с.44-53

19. Кошкарлы К.О. Две серебряные фиалы из археологических раскопок Азербайдждана. /Доклады АН Азерб. ССР. т. ХХХV, №6, с. 96-100.

20. Кошкарлы К.О. Античная и раннесредневековая торевтика из Азербайджана. Баку, «Элм», 1985, 140 с.

21. Мачабели К.Г. Позднеантичная торевтика Грузии. Тбилиси, «Мецниереба», 1976, 152 с.

22. Придак Е.М. Анадольинский клад золотых статеров (1895 г.) СПб., 1902, 65 С.

23. Прушевская Е.О. Художественная обработка металла (торевтика) /Античные города Северного Причерноморья. Москва, Издательство Академии Наук СССР, 1955, с.340-354.

24. Рзаев Н.И. Искуство Кавказской Албании IV в. до н.э. VII в.н.э. Баку, «Элм», 1976, 255 с.

25. Сергеенко М.Е. Ремесленники древнего Рима Москва, « Наука», 1968,286с.

26. Смирнов Т.Н. Поселения римского времени близ Керчи. //КСИА АН СССР., вып. 109, 1967, с.141-146

27. Тревер К.В. Памятники греко-бактрийского исскуства. Москва-Ленинград, Издательство Академии Наук СССР, 1940, 136 с.

28. Тревер К.В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании. Москва-Ленинград, Издательство Академии Наук СССР, 1959, 392 с.

29. Халилов Дж. А. Могильник у с. Рустов Кубинского района и его место в культурных связях Азербайджана и Дагестана. / Пятые крупновские чтения по археологии Кавказа. Махачкала, 1975, с.58-59 [стр.42-43]

30. Халилов Дж. А. Бабаев И.А. Античные традиции в материальной культуре Кавказской Албании. /Античность и античные традиции в искусстве народов Советского Востока. Москва, «Наука», 1978, с. 176-181

31. Халилов Дж. А. Материальная культура Кавказской Албании. Баку, «Элм», 1985,236 с.

32. Шелов Д.З. Некрополь Танаиса. /МИА, 1961, №98, с.58-72

QAFQAZ ALBANIYASININ QƏBIR ABIDƏLƏRINDƏN TAPILMIŞ

ÜÇ GÜMÜŞ САМ

Qoşqar Qoşqarlı

Xülasə

Açar sözlər: Qafqaz Albaniyası, kərtmə qəbirlər, torevtika, gümüş cam, bədii metalişləmə

Məqalə müxtəlif illərdə Qafqaz Albaniyasının son antik dövr qəbirlərindən tapılmış və hazırda Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin ekspozisiyasında olan üç gümüş camın təhlilinə həsr olunub. Hər üç qab qoşa üzüm salxımından va onların arasında yelpikvari ornamentlərdən ibarət eyni ornamental sujetə malikdir.

Məqalədə hər bir cam aşkarlanma şəraiti nəzərə alınmaqla, texniki səciyyəsi verilməklə, bu əşyaların dekorunun çoxsaylı oxşarlarını cəlb etməklə hər tərəfli tədqiq olunur. Müəllif belə nəticəyə gəlir ki, bu camlardan biri keçən əsrin ortalarında Mingəçevir qazıntılarından tapılan nüsxə Roma və ya onun əyalətlərinin çoxsaylı torevtika emalatxanalarından birində hazırlanmış antik torevtikanın yüksək bədii məmulatıdır. Görünür, Albaniyanın Roma imperiyası ilə siyasi və ticarət-iqtisadi əlaqələri nəticəsində onun ərazisinə gətirilmişdir.

1974-cü ildə Quba rayonunun Rustov kondindəki torpaq qəbirdən, 2004-cü ildo Ağdaş rayonunun Əmirarx kəndindəki kərtmə qəbirdən tapılan digər iki cam başqa texniki üsulla naxışlanmışdır və süjet ornamental nöqteyi-nəzərdən araşdırmada bəzi uyğunsuzluğa malikdir. Rustov və Ağdaş camlarınm yerli bədii metalişləmə texnikası ənənəsinin tətbiqi ilə naxışlanması faktını nəzərə alaraq müəllif onların gətirilmə nümunələrə bənzətmə yerli istehsal məhsulu olmasmın mümkünlüyünü ehtimal edir. Нər üç cam II əsrə aid edilir. [стр.43-44]

THREE SILVER BOWLS FROM THE BURIAL MONUMENTS OF

CAUCASIAN ALBANIA

GoshgarGoshgarly

Summary

Keywords: Caucasian Albania, log burials, toreutics, silver bowl, decorative metalworking.

This article analyzes three silver bowls (phial) revealed at various times in late antique burials of Caucasian Albania which are currently in the exposition of the National Museum of History of Azerbaijan. All three objects have the same ornamental subject consisting of paired clusters of grapes and “spoon-form” fanshaped ornament between them.

The author examines in detail each bowl taking into account their discovery, gives technical description of each of the bowls, and cites numerous analogues of these items in terms of the ornamented plot. The author comes to the conclusion that one of these bowls revealed in the middle of the last century during excavations in Mingechevir is a highly artistic product of ancient toreutics made in one of the many toreutics workshops of Rome and its provinces, and probably fallen in the Caucasian Albania as a result of its political, trade and -economic relations with the Roman Empire. The other two bowls, one of which was revealed in 1974 in a ground burial cemetery near the village of Rustov of Guba district and the other in 2004 in the log burial near the village Amirarh of Agdash district, ornamented in a different technical manner and have some incongruous plots in the ornamental research.

Taking into account the fact that Rustov and Agdash bowls ornamented with application of the traditional technique which is typical for the local school of art processing of metal, the author suppose them to be of local manufacture in imitation of imported model. All three bowls dated II century AD. [стр.44-45]

[стр.45-46]

[стр.45-46]